|

L'ancienne tour des remparts génois est devenue

le symbole de la

municipalité de Beyoğlu

Un

des plus importants quartiers historiques

d’Istanbul est celui de Galata, au nord de

la

Corne d’Or, dans la

municipalité de Beyoğlu, nom

qui désignait autrefois toute la colline

incluant

le quartier de Péra

qui la domine. La

municipalité de Beyoğlu est bien plus vaste de

nos jours (voir la description détaillée).

|

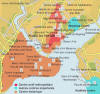

Ville de Galata intramuros |

Galata était une ville séparée de Constantinople

à

l’époque byzantine et jusqu'à la fin de la

période ottomane. De nos jours, elle n’existe

plus officiellement et elle a été divisée en

sept quartiers : Arapcami, Emekyemez, Berketzade,

Müeyyedzade, Kemankeş, Hacımimi et Şahkule. Les

habitants continuent aussi d’utiliser les

anciens noms tels que

Perşembe Pazarı, Karaköy,

Şişhane,

Tünel, Kuledibi, etc, qui ont été

supprimés lors du redécoupage des municipalités.

Les origines de Galata sont très anciennes,

c’est même sur ce site que l’on a découvert les

premières traces d’habitation humaine de la

région remontant au cinquième millénaire avant

J.C. C’est aussi à cet endroit que

s’installèrent les tribus gauloises avant

d’envahir l’Asie Mineure et de s’établir

définitivement du côté d’Ankara (Angora) en

279-277 avant J.C. C’est une tribu gauloise, les

Galates, qui donnèrent leur nom à Galata d’une

part et à la Galatie (région d’Ankara mentionnée

dans la Bible par la Lettre aux Galates),

d’autre part.

Le

Galate mourant

du

Musée du Capitole,

Rome |

|

Les écrits byzantins en font régulièrement

mention pendant 1000 ans (!) sous le nom de

Sykais Peran

(Sycaena

des Latins),

mais il ne s’agissait qu’un d’un faubourg de

pêcheurs au pied de la colline.

|

|

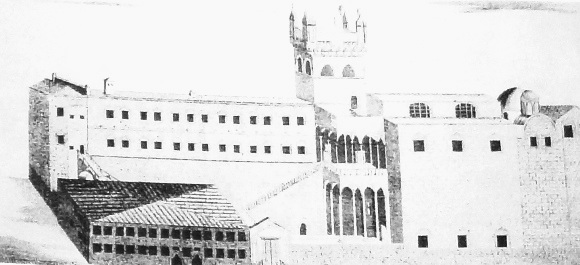

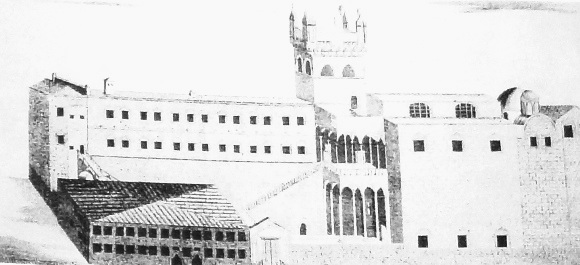

Monastère Saint-Benoît, église,

école et dispensaire au XVIe siècle

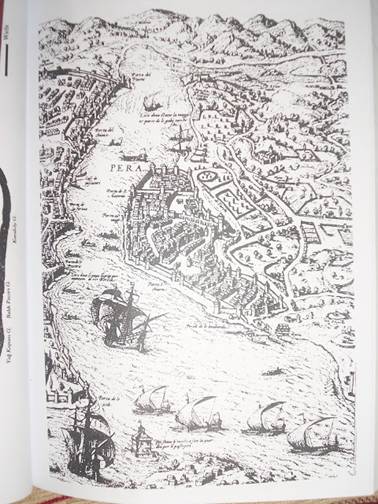

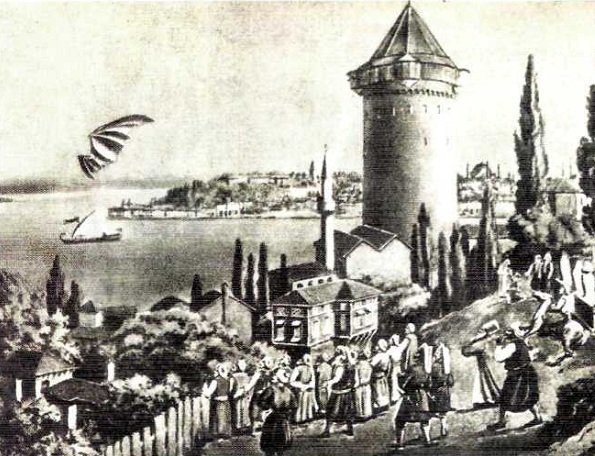

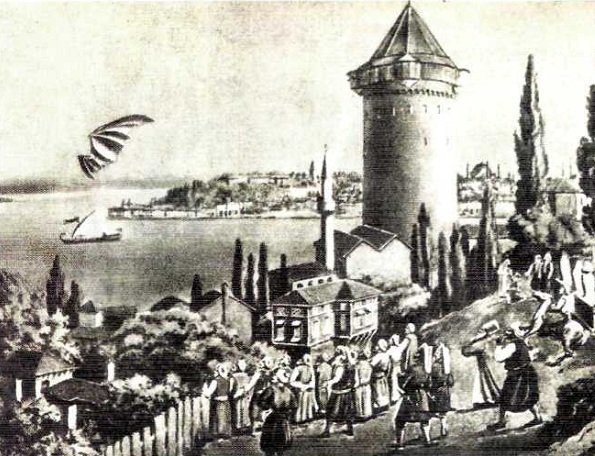

Vue de Galata en 1632 quand

Hezarfen Ahmed Çelebi s’envola

de la tour

avec des ailes qu’il

avait confectionné lui-même. Il toucha terre à

Üsküdar, le sultan le récompensa avant de

l’exiler à Alger

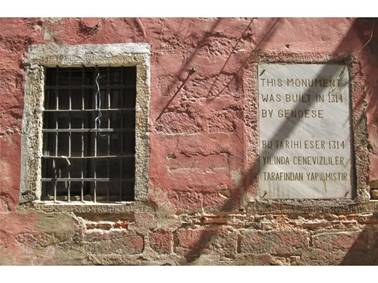

En 1261, lorsque les Paléologues récupèrent leur

capitale occupée par les Croisés et les

Vénitiens depuis 1204, ils eurent besoin de

l’aide des ennemis héréditaires de la

Sérénissime, la République de Gênes. L’alliance

byzantino-génoise aboutit à une première

concession accordée aux Génois pour bâtir une

cité sur l’autre rive de la

Corne d’Or.

Un premier établissement en bord de mer, entouré

d’une palissade, se développe par concessions

successives, vers la colline. La Tour du Christ

(actuelle

Grande Tour de

Galata) est implantée au point de

rupture de la pente et ainsi se constitue une

colonie génoise.

|

Remparts génois vers 1860 |

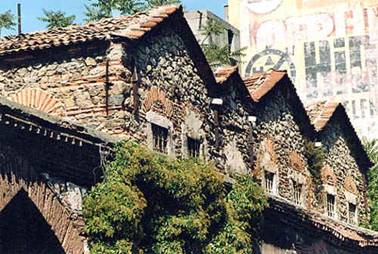

C’est une vraie ville occidentale, avec ses

murailles,

ses hautes

maisons en pierre,

ses rues rectilignes et parallèles, l’ensemble

est ponctué d’églises, notamment

Saint-Dominique

(dite Saint-Paul) et Saint-François

de part et d’autre de la cathédrale

Saint-Michel, en bordure de la place centrale où

se tient le marché.

Le monastère Saint-Pierre

et

Saint-Paul marque l’entrée ouest de la

(première) muraille, tandis que

Saint-Benoît est

planté à l’entrée est. La rue principale part de

la tour du Christ, passe devant les maisons

patriciennes accrochées à la pente et la

loggia du

podestat où se réunissent les

marchands, puis coupe la place de la cathédrale

pour descendre jusqu’à la mer, à l’endroit le

plus étroit de la Corne d’Or où s’effectue la

traversée vers Constantinople. C’est l’actuelle

rue

Perşembe Pazarı

le long de laquelle ont peut encore

voir les dernières “maisons franques”, des

maisons en pierre des XVIIe et XVIIIe siècles,

qui étaient habités par des étrangers (des

Francs), mais surtout l’ancien

tribunal génois et l’ancienne prison,

(XIIIe siècle).

|

Cette rue perpendiculaire à la mer est coupée

par le second axe important de Galata qui lui,

parallèle au rivage,

va de la porte de l’Arsenal à la porte de

Tophane

(Fonderie

de canon, actuel centre culturel

Mimar Sinan, Beaux-Arts).

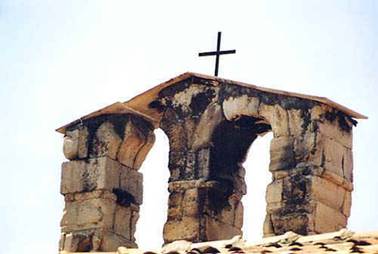

Les Génois restent spectateurs du siège de

Constantinople par les Ottomans, et signent un

acte de reddition qui garantit non seulement

leurs personnes et leurs biens, mais leur donne

aussi le droit de conserver leurs églises et

leur accorde une quasi autonomie (jusqu’en

1914).

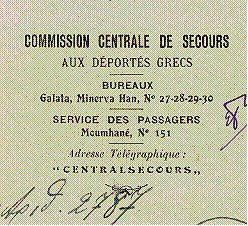

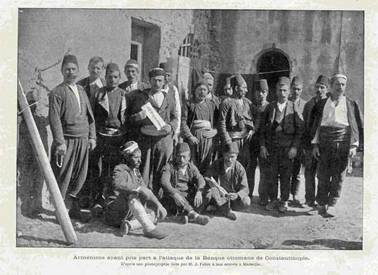

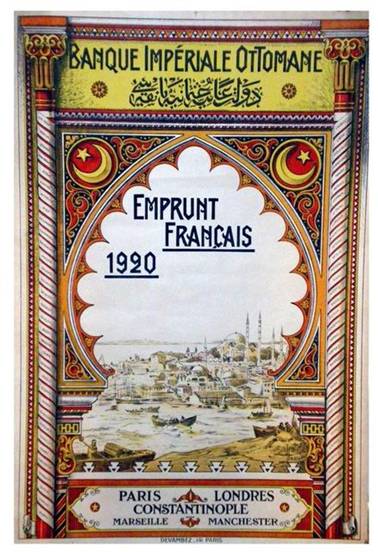

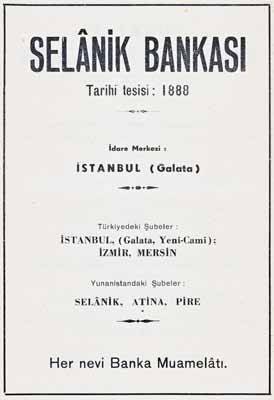

1900

Banque Ottomane |

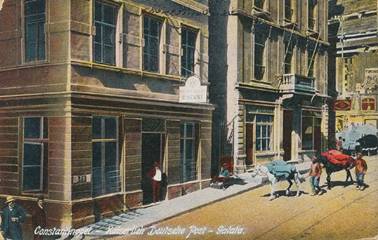

1901

Le pont |

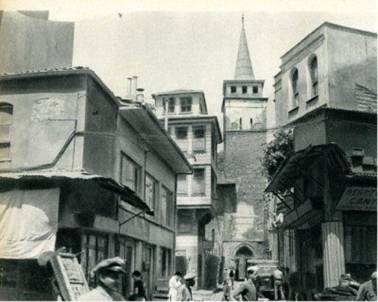

1920

Vue depuis Stamboul

|

1929

Au pied de la tour |

1930

Eglises russes |

1950

Place de Karaköy |

1930

Le pont |

|

|

|

|

|

Les Ottomans transforment peu après l’église

Saint-Dominique (St-Paul) en mosquée, l’actuelle

mosquée des

Arabes ou Arap Camii, pour installer

autour un quartier d’ouvriers des chantiers

navals et surtout, les réfugiés

morisques

d'Espagne, mais ce sera l’unique empiètement

pour longtemps, les grandes mosquées bâties de

ce côté de la Corne d’Or (Sokollu

Mehmet Pacha en 1576,

Kiliç Ali Pacha

en 1580) l’étant à l’extérieur de la

muraille

de Galata.

Jusqu'aux dernières années de l’Empire ottoman,

Galata gardera toutes ses caractéristiques d’une

ville latine, voire italienne. Une aristocratie

issue de la bourgeoisie marchande s’y développe,

tandis que les gens de petites conditions y

vivent comme dans n’importe quelle ville

occidentale. Les tavernes y sont nombreuses où

le vin des vignes

de Péra y coule à flot. Les

cloches des églises ponctuent les occupations

des Latins et les voyageurs s’étonnent de voir

des processions de flagellants ou d’entendre

fêter bruyamment le carnaval.

C’est là

aussi

qu’on installe les ambassades chrétiennes au fur

et à mesure de leur arrivée dans la capitale, à

l’exception de celle de l’Empereur germanique,

le seul qui pourrait prétendre à l’égalité avec

le sultan, qui loge à Constantinople.

|

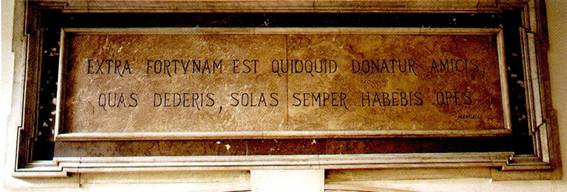

Galata nous a laissé à nous

autres francophones le mot

galetas. A l’origine, il

s’agissait des combles de la

grande tour des remparts (tour

de Galata). Par extension, le

mot galetas désigne un logement

plutôt miséreux (France) ou un

local de rangement (Suisse, est

de la France, Belgique), sous

les combles. |

|

|

|

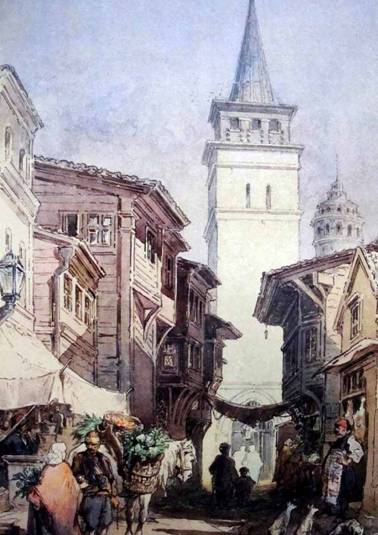

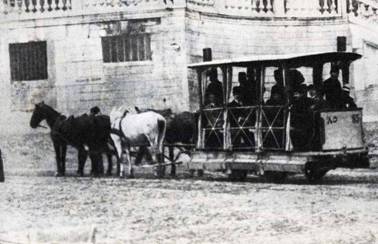

Une rue de Galata

vers 1890.

La charrette est tirée pas des buffles.

Sur la gauche, des tramways hippomobiles à

l’arrêt

Grand'Rue de Galata vers 1890

Le pont de Galata vers

1890

Aux yeux de l’administration ottomane, Galata se

présente sans doute comme un ghetto latin auquel

la méfiance est de rigueur. Les malheureuses

expériences byzantines ont entrainé une

suspicion légitime de la part des Ottomans.

Les

Levantins

de Galata sont des courtiers, les intermédiaires

privilégiés de l’Europe, et quand la puissance

de celle-ci s’affirme, Galata cesse d’être un

ghetto pour devenir le cœur économique de la

ville.

Les

banquiers

et

prêteurs

grecs,

arméniens

ou

juifs

du gouvernement,

s’y installent tout naturellement, et quand,

avec la guerre de Crimée en 1853, l’Empire

ottoman est placé sous tutelle économique de

l’Europe occidentale, c’est Galata qui aura sa

rue des banques en même temps que la première

municipalité

de l’empire.

Pressée par les ambassadeurs étrangers d’établir

des services municipaux dans la capitale,

l’administration ottomane divise la ville en

quatorze cercles et instaure une

“municipalité-modèle”, pour le seul sixième

cercle, c’est-à-dire Galata et

Péra.

Le premier conseil municipal, composé de

chrétiens et de juifs, avec la participation à

titre consultatif d’étrangers établis dans la

ville, décide de paver les rues, de démolir les

murailles

et d’ouvrir une voie carrossable pour gravir la

pente entre le rivage et

la Grand-Rue de

Péra, (l’actuelle İstiklal Caddesi).

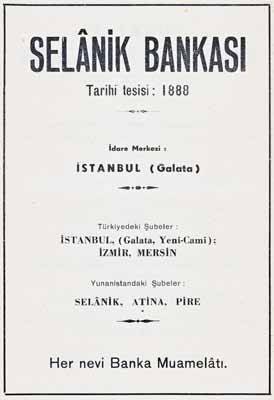

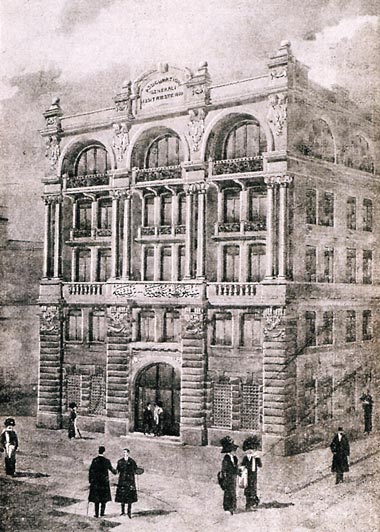

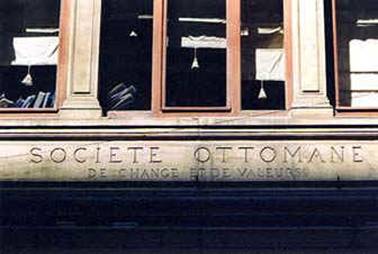

C’est sur cette rue dite des Banques,

aujourd’hui Voyvoda Caddesi, empruntée par les

premiers tramways hippomobiles (1869) que

s’installera la

Banque Impériale

Ottomane, organisme franco-anglais,

bientôt suivi par les autres établissements

bancaires comme celui des

Camondo,

bordé par l’élégant

escalier “baroque” du même nom qui

gravit la ruelle latérale. Un funiculaire, dit

aussi métro, le célèbre

“Tünel”

ou “tunnel”, relie depuis 1871 Galata à

Péra.

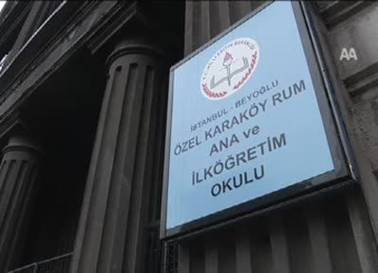

Au

début de son existence, Galata ne comptait que

des quartiers latins, mais au fil du temps et de

son expansion vers l’est et l’ouest avec de

nouvelles murailles, des Juifs caraïtes

s’installèrent aussi du côté de Karaköy et lui

donnèrent son nom (karayi köy), puis dès 1492,

des Juifs séfarades venus d’Espagne du côté

ouest et au sud-est de la grande tour. A l’est,

dans la partie la plus récente de la ville de

Galata, on y trouvait deux quartiers voués aux

catholiques orientaux (Grecs uniates et

Arméniens). A l’ouest, le quartier des musulmans

espagnols (Morisques). Plus tard, la zone de

Şişhane fut peuplée principalement par des

Maronites libanais et le haut de la ville, hors

les murs (quartier de Tünel), par des Juifs

ashkénazes de Russie. Les Marranes dits Juifs

italiens étaient aussi présents près de l’église

St Pierre et St Paul où se trouve toujours leur

synagogue.

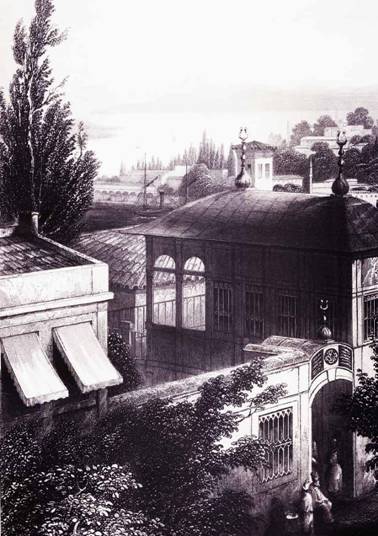

Vue de la tour sur le Bosphore. Au

premier plan le lycée

français

Saint-Benoît sur la gauche |

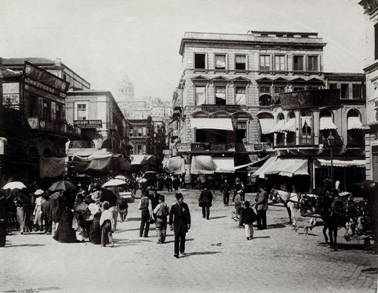

Place de Karaköy dans les années 1940

avec

le Bon Marché (Bonmarşe) sur la

gauche |

Vue générale dans les années 1940 |

Lycée juif vers 1950 |

Eglise Surp Pirgiç en 1959

|

Karaköy vers 1960 avec la

synagogue russe sur la gauche |

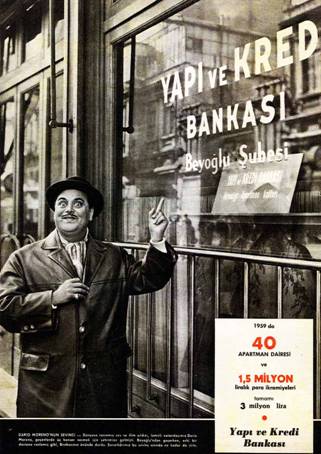

Autre caractéristique occidentale, la “fuite” du

centre de Galata : les premiers immeubles de

rapport se déplacent de Galata à

Péra (Beyoğlu),

et ensuite au-delà de la place du

Taksim,

en laissant derrière eux des quartiers dégradés,

progressivement occupés par l’artisanat et les

migrants ruraux. Ce processus amorcé dès les

premières années de la République est déjà

accompli en ce qui concerne Galata, au cours des

années 50. Toutefois, l’ancienne cité génoise

conserve son site exceptionnel, sa situation de

passage obligé vers la vieille ville de Stamboul,

et abrite toujours les sièges des banques.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, Galata n’a pas

cessé d’avoir deux caractéristiques majeures :

être une ville dans la ville et une ville

occidentale dans une ville orientale. De nos

jours, tout n’a pas disparu, mais la migration

des habitants latins vers des quartiers plus

commodes à vivre (Gümüşsuyu, Pangaltı, Bomonti,

Nişantaşı, Şişli, etc.) a fondamentalement

changé l’esprit-même de Galata.

Une lente réhabilitation s’est amorcée dès les

années 1990. Elle n’est bien visible que depuis

le milieu des années 2000 et uniquement dans la

partie supérieure de Galata. La partie

inférieure est encore largement consacrée au

commerce, notamment à l’outillage (partie

sud-ouest) et à de petits ateliers dans la

partie sud-est où se tiennent aussi les

commerces liés aux quais qui accueillent tout au

long de l’année les passagers des croisières.

La partie supérieure, et notamment la zone en

dessus de la tour, a connu ces dernières années

un véritable engouement des classes moyennes

stambouliotes. Ainsi, de nombreux immeubles ont

été restaurés pour l’habitation et pour

l’hôtellerie. De petits cafés, des restaurants,

des boutiques et des galeries d’art se sont

ouverts. Des activités culturelles sont

fréquentes malgré les limitations municipales (AKP),

obstacle majeur d’un véritable développement.

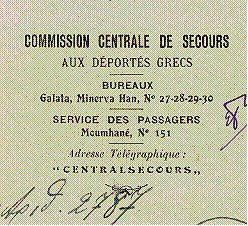

Les restaurations d’immeubles commerciaux ou

non, ou des lieux de cultes non-musulmans, sont

pratiquement tous issues de fonds privés (la

Banque Ottomane,

le

musée Juif,

la

synagogue

Schneider, la

Maison Camondo,

le

passage Salonique,

l'église

St-Benoît,

la prison

anglaise, etc.). La municipalité (AKP),

se bornant à donner des directives et à sortir

des projets mégalomanes dont certains pourraient

bien défigurer le quartier historique de Galata

à jamais : projet du nouveau port de Karaköy ou

le réaménagement des chantiers navals.

Quais de Galata |

Caravansérail

Rüstem Pacha |

Ancienne

école hongroise |

Sur le pont |

A St Pierre et St Paul |

Cité Française |

Ancien hôpital de la

Marine anglaise |

Banque ottomane |

Panorama de la tour de Galata

|